합의제 플레이의 기본 전제인 '뒷 설정이 오픈된 상태에서 마스터에 준하는 책임감과 적극성을 가지고 부단히 새로운 떡밥을 떨군다'는 것은 취향 직격이었지만 당시의 나는 그에 매료된 나머지 그것의 의미를 충분히 이해하지는 못하고 있었고-1년이 더 지난 지금도 과연 충분히 이해하고 있는 지 자문해 보면 답은 '아니다'에 가깝다-, 여러 실수들이 잦았다. 뭐... 그 실수들에 대해 감정적으로 움츠러 든다거나 자책하지는 않고 있지만, 그를 보다 명확히 하고 다시 같은 실수를 범하는 걸 막기 위해 기록으로 남겨 둔다.

문제점 1. 자기 캐릭터에 대한 필요 이상의 감정 이입

객관적으로 판단해 봐서, 당시의 자캐는 그 자체로는 별로 문제될 것이 없었다. 내가 아닌 다른 숙련된 플레이어가 잡았더라면 훨씬 흥미로운 면모를 다양하게 연출하면서도 캐릭터에 매몰되는 법 없이 넓은 시야를 유지하면서 떡밥들의 변주와 확장에 기여했을 것이다. 하지만 뒷설정에 있어 그 캐릭터의 설정은 당시의 내 개인적 체험과 욕구가 반영되어 있었다. 당시의 나는 아니라고 생각했지만 지금 생각해 보면 아무래도 시야가 좁아 지는 건 필연적인 결과였다고 여겨진다. 그로 인해 인물보다는 사건 중심으로 진행되는 당시의 캠페인 진행 방식에 있어서 아무래도 나는 균형 감각을 잃어 버릴 수 밖에 없었고, 결과적으로 다른 PC들의 능력을 파악하고 그를 이용해 넓은 시야로 서사를 조율하는 데는 실패하게 되었다.

문제점 2. 자기 경험치의 과신

난 RPG를 처음 접한지 10년이 넘었고, 본격적으로 플레이를 한 기간도 결코 짧지 않다. 하지만 간과했던 사실은 그 대부분의 기간 동안 플레이어로 참가했으며 마스터링을 한 경험은 상대적으로 짧다는 것이었다. 마스터와 플레이어는 협력하는 관계이며 양자 간의 대립과 단절은 결코 유익하지 않다고 많은 룰북에서 명시되어 있지만 실 플레이에서는 아무래도 마스터가 정보를 독점하고서 자신이 짠 시나리오의 원활한 전개를 위해 플레이어들의 움직임을 통제하는 경향이 많아지고, 플레이어들도 그에 대해 마스터의 음모와 안배를 분쇄하고 주어진 퀘스트를 클리어하는데만 집중하는 경향이 생긴다. 그건 나 역시도 마찬가지였고, '이분법적 관계를 벗어나 능동적으로 새로운 떡밥을 창출한다'는 것에 대해서는 이해가 부족했다. 그러나 나는 그간의 플레이 기간과 지식으로 인해 약간 자만하고 있었고, 그것은 플레이 중에도 여과 없이 드러났다. 다른 참가자들이 계속하여 떡밥을 창출하는 가운데 몇 번 끼지 못한 채 수동적으로 지켜 보며 난 그 사실을 절감했다. 합의제로 운영되는 플레이에서는 기존의 방식과는 전혀 다른 종류의 마인드가 필요하다.

문제점 3. 다른 참가자들(특히 마스터)와의 부조화

당시의 마스터는 플레이를 진행하며 문제점 1, 2로 인해 내가 실수를 범하는 걸 여러 번 보았다. 그 마스터는 결코 '님은 이러이러해서 문제다'라는 식으로 말하지 않았으며, 대신 에둘러서 최대한 점잖게 자신의 의사를 전했지만 나는 그걸 제대로 캐치하지 못했다-지금도 난 겉으로 드러나는 말이나 태도 너머에 있는 진의를 제 때 파악하는데 서툴다-. 나 역시도 스스로의 문제점을 그 때부터 느끼고는 있었지만 지금처럼 객관화하여 판단하지는 못하던 참이었고, 그로 인해 약간의 갈등을 빚었다. 나중에 마스터는 자신도 감정이 상해서 필요 이상으로 까칠하게 행동했다는 걸 인정하고는 내게 사과했고, 나 역시도 스스로의 잘못을 인정하고 마스터에게 사과했지만 뒷맛은 썩 좋지 못했다. 물론 나의 아집과 미숙함으로 인해 일어난 일이었으며, 나의 책임이 더 크다. 지금 와서 생각해 보면 좀 더 오픈한 채로 소통할 수 있었더라면 서로에게(그리고 다른 참가자들에게도) 보다 더 즐거운 플레이가 되었을 텐데 싶어서 아쉬움이 많이 남는다.

-

지금은 나 자신이 어떤 부분에서 미숙한 지를 이해하며, 또한 어떤 면을 보강해야 할 지에 대한 목적의식과 방향성은 갖고 있다. 그러나 그것은 어디까지나 나의 개인적인 문제다. 아예 '나는 초보자'라는 마인드로 접근하는 방법도 있긴 하지만 초보와 함께 플레이를 하면서도 룰적인 세부 사항을 일러 주거나 이런 저런 훈수를 두는 대신 근본적인 마인드나 접근법을 가르쳐 주는 게 얼마나 어려운 일인 지는 나 자신도 잘 알고 있다. 그걸 개인적으로 친하다거나 하지도 않은 다른 참가자들에게 기대하기는 어렵다. 이것이 지금의 내가 봉착한 문제다. 일단은... 이론적인 부분을 좀 더 공부해 보거나 좋은 리플레이를 읽어 보며 간접 경험을 쌓아야 할 듯 하다. 물론 간접 경험은 한계가 있는 법이지만 그건 그 때 가서 생각해 봐도 될 듯 하다.

내일까지 읽고 반납해야 할 책이 1권 있지만 기왕 잉여짓한 김에 몇 자 더.

세션에서 알게 된 모 님 블로그에서 캠페인 계획 메모를 봤다.

모든 NPC를 통틀어 '진짜 캐악당'이 없으며, 두들겨 패고 돈 뺏을 수는 있어도 살인까지는 꺼린다거나 자신과 직접 관계가 없더라도 죽어 가는 사람을 보면 도와 주려고 하는 등 최소한의 개념과 양심은 있다. 그런 게 없더라도 나름 절실하게 추구해야만 하는 이상이나 욕구가 있다. 하지만 나름의 원칙이 있고 관심사가 개인의 속물적 영달에 그치지 않은 채 진지하게 무언가를 바꿔 보려고 하기에 그들의 이상과 원칙이 충돌하는 과정에서 갈등이 생긴다는 컨셉이 마음에 들었다. 그래서 대뜸 '이거 하신다면 참가 요망요!'하려다가 관뒀다, 쩝-_-

그 모 님은 느슨한 합의제에 의해 캠페인을 운영하며, 나 역시도 합의제로 플레이 뛰는 쪽이 훨씬 더 적성에 맞는다. 하지만 그와는 별도로 난 그 '적성'을 발견한지 아직 얼마 되지 않았으며, 합의제 캠페인을 뛰는 플레이어의 가장 기본적인 마인드인 '설정이 오픈된 상태에서 스스로 마스터에 준하는 수준의 적극성과 책임감을 가지고 상황을 부단히 만들어 간다'는 것에 별로 익숙하지 못하다. 그를 좋아하는 것과 잘하는 것은 별개의 문제다.

나도 TRPG를 한두 해 해본 게 아니고, 캐릭터의 관점에만 매몰되지 않은 채 보다 넓은 시야로 흐름을 캐치하는 것에 대한 기본적인 감각은 있다. 하지만 거기서 그치는 게 아니라 창의적으로 떡밥을 떨구고, 다른 참가자들이 떨어뜨린 떡밥을 발전시켜 나가기에는 부족하다. 이 상태에서 기본적인 컨셉이 마음에 든다고 덥석 참가했다는 나 자신도 불만족스럽고 다른 참가자들도 시시해질 가능성이 높다. 난 기본적으로 주도면밀하게 계획을 세우고 한 스텝 한 스텝 실행에 옮기는 성격이지 빠르고 즉흥적으로 떡밥을 창조하고 그를 키우는 성격은 아니기도 하다. 사실 내 성격은 소설 쓰는 데는 좋을 망정 RPG하기에 좋은 성격은 아니다(...)

물론 성격과는 별도로 경험과 노력에 의해 발전시킬 수 있는 문제긴 하다. 하지만 그것은 게임 외적인 문제다. 게임 내의 시나리오 조율 같은 문제로 다른 참가자들과 대화를 한다면 모르겠지만 그건 외적인 성격의 것이며, 그걸 신경써 달라고 요구할 수 있을 만큼 그 분과 개인적으로 친하거나 하지는 않다. 쩝.

stray

stray

In the cold breeze that I walk along

The memories of

generations burn within

me

Been forever since I cried

the pain of sorrow

Live and die, proud of

my people gaining

I'm here standing on the edge

Starin up at where a new moon should be

Oh, Oh, Oh, Oh...

Stray!

No regrets 'cause I got nothin to lose

Ever stray!

So I'm gonna live my life as I choose

Until I fall..

Stray! Stray!

Stray! Stray!

In the white freeze, I

never spoke of tears

Or opened up to anyone

including myself

I would like to find a

way to open to you

Been awhile, don't know if

I remember how to

I'm here waiting on the edge

Would I be alright

showing myself to you?

It's always been so hard to do..

Stray!

No regrets 'cause I got nothin to lose

Ever stray!

So I'm gonna live my life as I choose

Until I fall...

Stray! Stray!

Stray! Stray!

Stray! Stray!

Is there a place left here for me

Somewhere that I belong

Or will I always live this way... ?

Always stray

No regrets 'cause I got nothin to lose

Ever stray!

So I'm gonna live my life as I choose

Cause all things fall

Stray! Stray!

Stray! Stray!

Stray! Stray!

Stray...

---------------------------------------------------------------------------------

어떻게든 견디고 살아갈 수 있다.

한 동안 괜찮다가, 또 가끔은 우울해하고 힘겨워 하겠지. 그 순간을 버티고 나면 또 어떻게든 살아갈 수 있을 테고. 그런 식으로 부침을 반복하며, 점차 나아져 갈 것이다. 이 恨은 영원히 내 안에서 지워지지 않겠지만, 그를 품은 채 살아나갈 수 있을 것이다.

Ever stray, so I'm gonna my life as I choose.

UNTILL I FALL.

이 모든 불빛과 최후의 막이 내리고

남겨진 이야기 없어

이 공간에 영원의 시간만이 흘러 내리면

공황에 빠져드는데

이제는 우리들의 승리를 위하여

엎드려 꿇어 기도하리

victoriam speramus, damnate timiditam

concordiam optamus, iuvate libertatem

victoriam speramus, negate subversorem

concerdiam optamus nunc

또 다른 평화는 내가 아닌 너에겐

절망도 될 수 있지만

알 수 없는 방황도 흘러가는 시간속에선

새롭게 만들수 있으리

이제는 우리들의 승리를 위하여

엎드려 꿇어 기도하리

victoriam speramus, damnate timiditam

concordiam optamus, iuvate libertatem

victoriam speramus, negate subversorem

concerdiam optamus nunc

이제는 우리들의 승리를 위하여

엎드려 꿇어 기도하리

victoriam speramus, damnate timiditam

concordiam optamus, iuvate libertatem

victoriam speramus, negate subversorem

concerdiam optamus nunc

victoriam speramus, damnate timiditam

concordiam optamus nunc

....이 모든 불빛과 최후의 막이 내리고

남겨진 이야기 없어

이 공간에 영원의 시간만이 흘러내리면

공황에 빠져드는데

이제는 우리들의 승리를 위하여

엎드려 꿇어 기도하리

또 다른 평화는 내가 아닌 너에겐

절망도 될수있지만

알수없는 방황도 흘러가는 시간속에선

새롭게 만들수있으리

이제는 우리들의 승리를 위하여

엎드려 꿇어 기도하리....

때로는.... 생각한다. 나 역시, 다들 으레 그러하듯 소소한 일에 기뻐하고 슬퍼하고, 화를 내고 즐거워 할 수 있었을 지도 모른다고. 그를 나눌 수 있었을 지도 모른다고. 하지만, 이젠 아무런 의미도 없게 되었다.

허무한 가운데서도, 문득 그런 느낌이 든다. 단지, 일어나야 할 일이 일어났을 뿐이라고.

名譽.

내 안에 남은, 내 모든 걸 바칠 유일한 가치.

하지만.... 사실은, 슬프고 억울하다, 너무나도.

자기 전에 담배 한 대 피우려고 나갔다가, 문득 하늘을 올려다 보았다. 맑은 가을 밤 하늘, 달빛이 비치는 가운데 별들이 왕관처럼 그를 둘러싸고 있었다.

아름다웠지만, 동시에 한없이 슬퍼졌다.

나의 이 恨은 영원히 지워지지 않을 것이다.

....한 동안, 담배를 좀 독한 걸로 바꿔야겠다.

...그러나 이제 모든 상처와 고통을 겪으며

내가 존중해야할 시간이에요

당신이 사랑하는 것들이

가장 중요하다는 의미를

그래서 슬픈 마음으로

난 느끼죠, 내가 할수있는 최선의 길은

모든것을 끝내는것

그리고 영원히 떠나는것

있었던 모든일들이 너무나 유감스럽게 여겨져요

예전엔 행복했던 일들이 이제는 슬픔

결코 다시는 사랑하지 않겠어요

나의 세계는 끝나고 있어요....

------------------------------------------------------------------------

금잔화의 꽃말은, '이별의 슬픔'이라고 한다.

..............

취했다. 내 안에 단단히 가둬 놓고 있던 그 슬픔이 스스로를 흔들어 놓을 정도로, 그리고 그를 수습하고 싶지 않을 정도로.

가끔은.... 고통스레 상상한다. 이번 생에서는, 결코 일어나지 않을 일들을. 어쩌면, 내가 이룰 수 있었을 지도 모를 또 다른 '강함'을.

그립다, 결코 일어나지 않은- 그리고 절대 일어나지 않을 일들이.

가끔은 원한다, 절대로 불가능한 것을.

Cry for the moon.

졸업 여행지 알아보느라 패닉 상태. 일단 생각 중인 장소는 있는데.... 2박 3일 동안 지내며 여기저기 구경도 다니고 해야할텐데, 과연 하루나 버틸 수 있을까 쩝. 차편도 복잡한 편이고. 저렴한 비용으로 편하게 쉬다 온다는 컨셉으로 간다면 나쁘지 않은 선택이지만 그래도 졸업 여행인데 애들이 내켜할 가능성이 낮다. 애들이 동의한다고 해도 과연 교수님이 납득하실까(...............)

내가 여행 다니고 하는 걸 좋아하는 성격이었다면 여기저기 미리 알아두고 애들에게 선택지를 제시했겠지만 그렇지도 않다 보니 어렵다, 끙. 안하던 걸 하려다 보니 긴장해 버렸다-_- 다음 주 개강 파티 때 운을 띄워봐야 할 듯. 아직 졸업 여행까지는 2달 가까이 남았으니 그 전까지 어떻게든 되겠지....

내가 어떤 분야에서 어떤 식으로 서투른 지를 새삼 느낀다. 난 자기의존적인 인간이고, 결과가 좋건 나쁘건 내 문제는 스스로 해결하는데 익숙해져 왔다. 하지만 졸업 여행 계획처럼 모두의 만족을 위해 여럿이서 움직이는 걸 전제로 행동해 본 적은 거의 없었다, 이거저거 물어 보면서 남의 도움을 구하는 것 자체도 어색하고. 좋게 보자면 발전의 여지가 있다는 뜻이긴 한데... 책임을 져야하는 입장에서 내 개인적인 발전 가능성이 무슨 소용이냐능... 그런 거 없다능....;ㅁ;

ps=여행지 물색 때문에 지인 분과 연락하던 중 상식적으로 당연히 '개인당 얼마'일텐데 머릿속이 꼬여 있던 참이라 단체로 그 가격이냐고 물어봐 버렸다orz 이 글 설마 그 분이 보시진 않겠지으어어괜찮아그분은이블로그안오시는거같으니까못보실꺼야

알베르 카뮈의 <페스트>를 내일까지 읽고 반납해야 하는데 손이 안 간다. 전부터 한번 읽어봐야 겠다고는 생각하고 있었는데 과제 때문에 읽는 거다 보니 왠지 읽기가 싫다(...) 과제제출까지는아직기한이넉넉하니걍반납하고나중에다시빌려볼까아냐그때엔다른과제에치여정신이없을거야으어어orz

2)

어째서 이번 학기 과대를 하겠다고 나서는 놈들이 아무도 없었는지 이유를 알았다. 중간 고사 뒤 졸업 여행 일정을 잡아야 하는데 그걸 과대가 해야 한다고 한다, 하자 있는 물건을 샀는데 약관을 안 읽어봐서 반품을 못하는 기분이다(......)

3)

RPG도 안 한지 한참 됐더니 예전만큼 당기지가 않는다. 애정이 식은 것 같지는 않고... 딱히 자극이 없으니 그런 거겠지. 그러고 보니 겁스 파워즈를 아직 안 질렀구나, 그걸 질러서 읽어보면 자극이 되려나.... 그러고 보니 성X형이랑 당X형이 OR 돌린다고 했던 거 같은데?

4)

창작예술상 심사가 있어서 부학회장한테 전에 써 둔 소설을 메일로 보냈다. 당선작은 대전 문예에 실리니 그것만으로도 등단이라고 할 수 있는데... 스스로 문장력은 나쁘지 않은 편이고, 소설을 쓰는 것에 있어서의 기본기도 어느 정도 갖춰져 있다고 생각하지만 당선은 기대하기 힘들 듯 하다. 내 소설은, 그 기저에 깔려 있는 마인드 자체가 현대 문단의 기조와는 살짝 어긋나 있다. 참여 문학이 보편적으로 인정받던 80년대라면 모를까, 현대의 관점으로 봤을 때 내 소설은 아무래도 거칠다. 그걸 커버할 수 있을 정도로 문장이나 구성이 탁월한 것도 아니고. 심사위원들의 취향을 파악하고 보편적으로 잘 먹힐 만한 내용으로 어필하는 '등단용 소설'에는 별로 가치를 두고 싶지도 않고 잘 쓸 자신도 없었는데... 씁, 역시 일단 등단한 뒤에 자기가 쓰고 싶은 걸 써야 하려나.

5)

졸업하고 영화를 찍는 친구 녀석에게 얼마 전에 전체 문자가 왔다. 안 좋은 일이 있어서 예상과는 달리 2, 300만원 정도가 모자라게 됐으니 조금씩이라도 빌려줄 수 있냐고 하더라. 그 안 좋은 일이 무엇인지 물어보지는 않았지만... 뭐 뻔하다. 스탭 중 하나가 돈을 들고 튀었다거나 뭐 그런 일이겠지. 문자비의 압박에 떨어야 하는 입장이지만-_ 일단 적은 액수나마 보내 줬다.

인간은, 절망하더라도 꿈이나 이상 앞에서 절망해야 한다. 돈 앞에서가 아니라.

6)

매일... 은 좀 무리고, 하루 걸러 하루 정도 저녁 때마다 죽도를 들고 나가 1시간 정도 휘두르고 들어오곤 한다. 내가 검을 휘두르는 게 아니라, 나 자신이 검이 되어 스스로를 내던진다는 느낌은 나쁘지 않다. 하지만, 그 검 끝이 향하는 것이 어디인지는 아직 잘 모르겠다.

7)

허무함은... 아직 내 안에 남아 있기는 하지만 대충 견딜 만 하다. 내가 '강하다'는 증거겠지.

....만일 내가 강하지 않았더라면, 훨씬 사소한 일로도 슬퍼하고 훨씬 사소한 일로도 희망에 들뜰 줄 아는 인간이었더라면.... 난 지금보다 행복했을까?

...그러나 그대의 입술이 내 눈물을 거두고

그대의 손톱 끝이 나의 세계에 닿으면

그러면 우리는 영원을 가질 수 있어

그리고 우리는 영원히 사랑할 수 있어

영원은 우리의 오늘이니....

그는 얼마 전, 집에 갔다 오면서 검은 정장을 챙겨왔다. 교수님 한 분의 모친상에 다녀 온 다음 날의 일이었다. 그 일이 있기 얼마 전에, 그는 큰외삼촌의 부고를 접하고는 포항에 다녀 왔으며 며칠 지나지 않아 또 학교 동창 한 명이 조모상을 당했다. 불과 한 달 사이에, 한 두 다리 걸쳐 있는 사람들 셋이 이 세상을 떠났다. 냉정하게 봤을 때, 그것들은 남의 일에 불과하다. 큰외삼촌의 경우도, 그는 단지 몇 차례 만났을 뿐이었다. 그는 전혀 슬퍼하지 않았으나, 또한 그런 스스로에 대해 혐오감을 느꼈다. 굳이 그럴 필요가 없었음에도 서둘러 집에 갔다 온 것에는 그런 이유도 있었다.

학자들은 종교의 기원에 대해 다양한 견해를 갖고 있다. 그러나 가장 주요한 이유로는 역시 죽음, 피안 저편에 있는 무언가에 대한 공포일 것이다. 인간은 누구나 자신이 태어나고 살아갈 환경을 스스로 정할 수 없으며, 그래서 삶이 잔인한 것은 당연한 것이리라. 그럼에도 불구하고 인간은 단지 살아 있기에 살아 가고자 하며, 그 맹목적인 열망은 이 만인에게 적대적이고 냉혹한 세계 속에서 인간을 한 없이 이기적으로 만든다. 어떤 이들은 종교가 신을 인간의 수준으로 떨어뜨렸다고 비판하기도 하지만, 그러한 이기적인 속성마저도 삶을 위해서는 필요악이기도 하다. 그는 신앙을 갖고 있으며, 죽음에 대한 공포를 떨치기 위해 신을 믿은 적은 없었다고 스스로 생각한다. 그러나 최근 들어, 타인의 죽음을 대할 때마다 자신이 얼마나 그에 대해 무심한 지를 자각하게 된 그는 결국 자신도 역시 이기적이고 냉담한 속물에 지나지 않는 걸까 생각해 본다.

그는 집에서 가져 온 정장을 꺼내 한번 입어본다. 그는 정장 차림을 좋아하지 않는다. 작은 키 때문에 정장이 잘 어울리지 않는다는 이유는 둘째치고라도, 뭔가 묻거나 때가 타지 않을까 항상 신경써야 하는 데다가 올가미처럼 목을 죄어 오는 넥타이가 너무도 갑갑하기 때문이다. 그러한 갑갑함과 불편함은 어쩌면 사람들이 죽음과 소멸에 대한 이야기를 거북스러워 하는 이유와 맞닿아 있는 것일지도 모른다. 죽음은 고양이처럼 살그머니 다가와서 어느 한 순간 호랑이처럼 포효한다. 누구나 무의식적으로는 그것을 알고 있지만 적어도 지금 그 순간 그들은 살아있고, 죽음에 대한 원초적인 공포는 굳이 그것에 대해 입에 올리느니 차라리 일상의 소소한 잡담을 나누며 시간을 보내게 만든다. 그 역시도 예외는 아니었다. 그러나 이제, 그는 스스로가 그 수많은 죽음들에 대해 단지 남의 일이라는 이유만으로 얼마나 냉담한가를 자각한다. 그는 자신이 무한한 인류애를 지닌 성자는 될 수 없다는 것도, 그러한 무관심 역시 자신의 삶을 위해 필요하다는 것도 안다.

그는 담배를 피워문 채, 그것이 타들어 가는 것을 멍하니 지켜본다. 생명은 매 순간순간마다 이 담배처럼 타들어 사라져 간다. 필터 근처까지 태울 때도 있고, 반 정도 피우다 영 맛이 없어 버릴 때도 있으며, 몇 모금 빨기도 전에 뭔가 일이 생겨서 아쉬워하면서도 급히 장초를 꺼버릴 때도 있다. 담배는 자신이 언제 어떤 이유로 꺼져 버릴지 알지 못하며, 인간은 자신이 언제 어떻게 죽을지 알지 못한다. 그는 몇 해 전, 충북 음성에서 일주일 간 호스피스 봉사활동을 했던 때를 떠 올린다. 각양각색의 이유로 가족들에게 버려져 죽음의 때를 기다리고 있던 사람들. 그들의 침대 곁에서 기도를 올리면서 자신은 스스로의 죽음에 대해 생각해 본 적이 있었던가. 육체적인 피로 외엔 느끼지 못했던 것으로 기억한다. 그는 냉담함과 무관심, 망각이 삶을 이어나가는 데 어느 정도는 필요한 요소라는 것을 이해한다. 그러나 자신은 정도가 지나친 게 아닐까 자문해 본다. 진정으로 인간답기 위해, 자신은 검은 정장의 거북함을 어느 정도 감내해야 하는 게 아닐까.

그는 벚꽃이 피어있는 나무 아래 계단을 오른다. 누구에게나 있어 삶은 이 계단과 같은 오르막길이다. 가끔은 평지도 있으나 전체적으로 봐서 살아간다는 것은 누구에게나 비슷한 짐일 것이다. 편안한 내리막길은 존재하지 않는다. 내려감이 있으면 올라감이 있고, 올라갈 때의 고통을 항상 염두에 두고 정신을 긴장시키고 있느니 차라리 내리막 같은 건 애초에 없다고 생각하는 것이 편하다. 그런 생각을 하며 그는 새삼 자신도 어쩔 수 없는 속물임을 깨닫고 자조한다. 그러나 그러한 속물근성 때문에, 자신은 얼마나 오랫동안 ‘살아올 수’ 있었던가. 그는 자신이 결코 성자는 될 수 없으리라는 것을 새삼 깨닫는다.

그는 성경을 펴 놓고 기도를 올린다. 신이 인간의 모든 고민을 해결해 주는 무보수 만능하인이라고 믿지 않은 지는 오래되었다. 이 지상에서 인간으로 살아가는 이상 누구나 많은 고통을 겪어야 하며, 어느 정도의 죄를 짓는다. 그는 그 사실을 잘 알고 있지만, 또한 그것이 나태와 무관심, 그리고 거기에서 비롯하는 ‘악’을 합리화하는 핑계가 될 수 있다는 것도 안다. 그는 자신의 냉담함, 타인의 슬픔에 대한 무심함이 도를 넘어서지 않게 해 달라고, 언제나 자기반성과 성찰을 게을리 하지 않는 정신을 유지할 수 있도록 도와 달라고, 아주 가끔씩은 자신과 아무 상관 없는 타인의 죽음에도 눈물 흘릴 수 있게 해 달라고 기도를 올린다. 남의 일에 진정으로 슬퍼해 본 것이 얼마나 오래 전의 일이던가, 그는 문득 자문해 본다.

그는 문득 허기를 느낀다. 그는 항상 정신적으로 강인하고 깨어 있는 인간이 되기를 원했다. 그러나 그는 아직 그렇지 못하며, 설령 그렇게 된다 하더라도 육체의 피로와 허기, 고통을 느껴야 함은 마찬가지일 것이다. 육체도 정신만큼이나 중요하다는 당연한 사실을 다시 상기하며 그는 허겁지겁 밥을 먹는다. 공복감이 서서히 물러감을 느끼면서 그는 문득 자신은 아직 살아 있으며, 앞으로도 계속 살아가야 함을 절실히 깨닫는다. 언제나 자신의 그림자 속에서 빙그레 웃어 보이고 있는 죽음이 그 마른 손을 내밀 때, 자신은 과연 기쁨도 슬픔도, 쾌락도 고통도 아는- 거기에 더해 항상 날카로움을 잃지 않는 진정한 ‘인간’이라고 단언할 수 있을까.

그는 알고 있다. 자신은 지구 상에서 살아가는 수십 억의 사람 중 하나에 불과하며, 지극히 작고 미미한- 결코 특별하지 않은 존재라는 것을. 자신이 결국 진정한 인간이 될 수 있든 없든 그것은 언젠가 찾아올 죽음 앞에서 그다지 중요한 문제는 아니라는 것을. 하지만, 누가 영원히 살기를 원하는가? 그는 지금까지 그랬던 것처럼 밥을 먹고, 잠을 자고, 학교를 가고, 수업을 듣고, 밀린 레포트에 허덕이고, 그런 와중에도 종종 시간을 내서 영화를 보러 가거나 책을 읽거나 음악을 듣거나 술을 마실 것이다. 누구나 가끔은 죽음을 생각하고 잊어 버리길 반복하며, 서로 싸우고는 화해하거나 헤어지기를 반복하며 각자의 삶을 살아갈 것이다. 죽음이 그 냉랭함으로 스스로를 입증하듯, 삶도 그 가열참으로 스스로를 입증할 것이다. 선한 자에게도 악한 자에게도, 행복한 자에게도 불행한 자에게도 똑같이 밝고 푸른 하늘 아래서.

----------------------------------------------------------

재작년에 썼던 글. 오늘 저 글에서 언급한 교수님이 또 다시 상을 당하셔서(...) 장례식장에 다녀 왔다. 2년 전과 비교해 봐서 죽음에 대한 생각이 어떻게 달라졌나 궁금해져 옛날 글을 뒤져서 다시 읽어 보니 별로 변한 게 없는 것 같다(.........)

이번 학기 강의는 '자화상'이라거나, '자신이 가장 기뻤던 순간' 등 '자신에 대한 글을 쓰는' 수업이 유달리 많다. 발표 때문에 슬펐던 순간에 대해 쓰고 있었는데....

....어렵다.

살아간다는 것은 누구에게나 결코 가볍지 않은 짐이다. 그러나 누구나 자신의 고통이 가장 견디기 힘든 법이고, 그건 나도 예외가 아니다. 인정한다. 나는 뼛속까지 자기본위적인 인간이라는 걸.

그를 인정하기에.... 나는 내가 살아오며 어떤 일들을 겪어야만 했는지를 남들 앞에서 이야기하기가 힘들다. 비극 따위는 이미 이 세상에 차고 넘치며, 사람 사는 곳은 어디나 다 비슷하다. 그것이 나라고 해서 예외가 되지는 않는다. 내가 받아야만 했던 고통은 내게 있어서는 무엇보다 중요한 문제이며 지금의 나를 이룬 근원이지만, 그것은 결코 특별한 게 아니다.

그러므로 나는 타인의 고통을 연민하면서도 그를 완전히 이해하지 못한다. 삶에 있어서, 고통 받는 것은 너무나도 흔하고 평범한 것이기에. 그리고, 나는 스스로의 내면에 집중된 인간이기에. 나 자신이 타인의 고통을 진정으로 이해할 수 없기 때문에, 타인이 나의 고통을 이해해 주기를 바랄 수 없다. 그것은 공정하지 못하다.

물론 다만 자신의 상처 자국을 드러내는 것과 어쩌다 그런 상처가 생겼으며 자신이 그 때 얼마나 고통받았는지 알아달라고 요구하는 건 다른 것이다. 하지만 나는 아직 그 때의 고통을 되새기며 신음하거나, 대상도 없이 분노하거나, 자기연민에 빠져 탄식하는 일 없이 그걸 그 자체로 평온히 직시할 수 없다.

난 '자신의 이야기'를 남에게 할 때마다 칭얼거리는 어린애가 된 듯한 느낌을 떨치기 힘들었다. 이제 와서 어떻게 해 보기에는 난 이미 너무 나이가 들어 버렸다. 그러나 이런 식으로 블로그에 글을 쓸 때면 그런 느낌이 들지 않는다. 좀 더 스스로를 객관화시켜서 이성적으로 돌아 볼 수 있는 느낌도 들고. 남이 아니라, 스스로에 의해 통제 받는다는 느낌은 싫지 않다.

하지만, 그렇다면 왜 이런 글을 비공개로 쓰지 않느냐고 자문해 볼 때는 가슴 한 구석이 막혀 온다. 역시... 짐작하고 있는 이유 때문일까.

동기로서 내 성격을 익히 아는 학회장새퀴와 조교놈은 엄청 의외라는 시선으로 날 바라봤지만 개의치 않았다. 후배 자식 하나도 '선배님이 전면에 나서는 성격이라고는 생각 안했는데 과대라길래 놀랬어요' 같은 드립을 치더라-_-

굳이 과대 일이 아니라 해도, 내게는 무언가 '다른 사람들과 섞여 바삐 움직이는 일'을 할 필요가 있었다. 하지만 여전히 모르겠다. 이 경험이 과연 나를 향상시킬 수 있을지. 학기가 끝날 무렵에는, 알 수 있게 될까.

하지만 문자비가 얼마나 깨질 지는 이번 월말부터 알 수 있을 거 같다OTL

동기놈들 3명이랑, 친한 후배 애들 3명과 술 마시고 들어왔다. 몇 달 만에 보니 반가웠다. 나는 이번 학기 3학년 과대를 맡기로 잠정적으로 결정됐고, 그로 인한 암울함(...)을 떨치기 위해 술잔을 앞에 놓고 앉아 노닥거렸다. 술자리가 2시간 이상 이어지자 처음에는 가볍게 시작한 화제가 시 이야기, 정치 이야기, 역사 이야기, 그림 이야기로 번지면서 점차 안드로메다로 갔다(...)

나는 기쁨이 어떤 것인지 알지 못한다. 하지만 이런 자리는 '즐겁다.' 남들에게는 별 것 아닐, 마음 맞는 친구들과 둘러 앉아 툭탁대는 지극히 평범한 순간들이 즐겁다.

어쩌면... 기쁨을 모른 채 살아 가더라도, 모르면 모르는 대로 그 역시 나쁘지는 않을지도 모른다는 생각이 들었다. 아주 잠깐 동안.

The dance of the puppets

Are shattered by the sun.

I walk a road, horizons change

The tournaments begun.

The purple piper plays his tune,

The choir softly sing;

Three lullabies in an ancient tongue,

For the court of the crimson king.

The keeper of the city keys

Put shutters on the dreams.

I wait outside the pilgrims door

With insufficient schemes.

The black queen chants

The funeral march,

The cracked brass bells will ring;

To summon back the fire witch

To the court of the crimson king.

The gardener plants an evergreen

Whilst trampling on a flower.

I chase the wind of a prism ship

To taste the sweet and sour.

The pattern juggler lifts his hand;

The orchestra begin.

As slowly turns the grinding wheel

In the court of the crimson king.

On soft gray mornings widows cry

The wise men share a joke;

I run to grasp divining signs

To satisfy the hoax.

The yellow jester does not play

But gentle pulls the strings

And smiles as the puppets dance

In the court of the crimson king.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

人間은 서로 선의와 진실로 대한다 할지라도, 아무리 애타게 바라고 노력한다고 하더라도, 결국은 엇갈릴 수 밖에 없는 경우가 있다.

이전부터 알고는 있었다. 하지만 난 이제서야 그를 온전히 '이해'하게 되었다는 느낌이 든다. 난 한 단계 더 성장했고, 약간 더 나은 인간이 되었다.

하지만, 그 사실은 지금의 내게 어떤 만족도 주지 못한다.

...........

시간이 더 많이 지나면, 진심으로 기뻐할 수 있게 될까. 내가 이뤄온 것들을 돌아보며, 다만 안도하는 선에서 그치지 않고 진정으로 긍정할 수 있게 될까.

지금까지 보다도 훨씬 더 많은 시간들을 견뎌내고 나면, 그러할 수 있을까.

딱히 슬프거나 괴롭지는 않다. 하지만 그런 자문을 던질 때마다, 마음 한 구석이 스산해 온다.

마치, 붉은 왕의 어전에 떠도는 음악 소리처럼.

------------------------------------------------------------------------------

어제 합평에서 나온 이야기.

"XX님은, 글이 착해요. 작가가 '일반적인 의미에서 착한 것'이 아니라, '당위와 명분을 중시하는 경향'이 강하다 보니 그런 게 글에서 배어 나는 것 같아요."

선하다... 는 건 나쁠 게 없다. 하지만 내가 어떤 사람인지에 대해 외부로부터 규정지워 지는 게 왠지 억울한 느낌이 들어서 이전 합평작 중 하나였던 모 글은 어둡지 않았냐고 항의했다(왠지 좀 항의의 촛점이 틀린 것 같기도 한데). "어둡지만 또한 착한 글도 있어요. 그러니 다음 번에는 '나쁜' 글을 써 보세요."

밤을 꼬박 새워가며 생각해 본 결과... 난 아무래도 역시 '도덕적'인 인간인 것 같지는 않다. 하지만 해도 될 일과 해선 안 될 일, 좋아하는 일과 싫어하는 일에 대한 내적인 기준이 있고 그 기준을 항상 강하게 의식한다는 면에서는 '윤리적'인 인간 같기는 하다. 나쁜 소설을 써 보는 것이 과연 내가 지금 직면한 벽을 넘어설 수 있는 대안이 되어 줄지에 대해서는 회의적이지만, 나의 그러한 윤리성에 내 소설이 영향을 받는다는 것은 충분히 설득력이 있다.

하지만... 모르겠다, 여전히. 대체 나는 더 나은 소설을 쓰기 위해, 어떻게, 얼마나 더 노력해야 하는걸까.

대체 얼마나 더 기다려야 알 수 있을까?

예전, 어느 대학 면접에서 이런 질문이 출제되었다고 한다. <이 작곡가의 작품이 음악으로 분류될 수 있는 근거>를 질문하며, 한 현대음악을 들려주었다. 물론 통상의 관점에서 음악으로 들릴 만한 것이 아닌 것에 가까운 소리였다.

나는 그 음악을 들어본 적은 없으나, 그와 비슷한 건 요즘 많이 들었다. 여기서 슈톡하우젠의 작품에 관한 언급은 일단 제하겠는데, 이미 그의 작품은 의도야 어찌됐건 음악이라고 인식할 만한 요소가 너무 많기 때문이다.

나는 많이 들어봤으되 정작 이름을 기억하는 작곡가는 많지 않으므로, 굳이 내가 들 수 있는 예를 든다면 스티브 라이히의 테이프 루프 정도가 되지 않을까. (테이프 루프의 시초가 된 피에르 쉐퍼의 무지끄 콩끄리뜨는 역시 제하기로 한다.) 스티브 라이히는 소음이나 인간의 목소리 중 한 부분을 발췌하여 여러 테이프로 복사한 다음 각각 루프를 만들어 각기 일정한 시차를 두고 재생시키는 방식으로 루프를 계속 반복시키며 위상의 변이에 따른 소리의 변화를 통해 음악적인 요소를 얻는다. 그 중에서도 특히 인상적이었던 작품은 스티브 라이히의 “Come out”으로, 폭동 중 흑인이 경찰에게 상처를 보이기 위해 상처에 일부러 피를 내며 외친 “Come out to show them”이라는 말이 우연히 녹음된 테이프에서 그 말만 잘라 네 개의 루프를 만들어 위상변이를 부여해 만든 테이프 루프 기법의 작품이다. 테이프 루프를 통해 만들어진 작품은 각자 처음에는 하나의 루프 반복을 계속하는 듯 들리다 어느덧 재생 시간에서 조금씩 차이가 나기 시작해 점점 Sustain처럼 바뀌며, 이는 반복되는 복합적인 시간차를 통해 점차 각자 여러 성부로 분할해간다. 이는 기존에 존재했던 음악적인 기법이 아닌, 기존의 음악 체계에서 완전히 벗어난 기법이며 루프도 음악이 아닌 단순한 소리를 차용하고 있다. 그럼에도 이를 음악이라 정의할 수 있는 것은 단순한 소리에 재생 시간에 차등을 두는 작업을 통해 얻어낸 결과물에 “음악적인 효과”가 있다고 보기 때문이다. 스티브 라이히는 거기에 그치지 않고 의미 있는 말을 차용해 루프를 만들어, “음악”에 저항 정신까지 담아내었다. 이로 인해 말로 이루어진 단순한 소리는 스티브 라이히의 작업을 통해 음악이 될 수 있었다.

내가 저번 학기에 작업했던 것 중 “알고리즘 음악”이라는 것이 포함되어 있었다. 사실 알고리즘은 음악이 수학의 일부로 받아들여졌던 고대 그리스에서부터 존재해 왔고, 푸가, 캐논에 이르는 고전 음악까지도 아우르는 개념이지만 존 케이지를 비롯한 야니스 크세나키스 등의 현대음악가 내지는 전자음악가들은 알고리즘을 음악적인 차원보다는 보다 철저히 수학적인 개념의, 혹은 우연에 의존하는 차원의 방법으로 사용하기 시작했다. 전혀 음악적이지 않은 소재를 이용해 음악적인 요소를 부과하고, 이를 통한 하나의 음악으로 만들어 내는 작업의 일환 중 하나가 알고리즘 기법이었고, 요즘은 상당히 보편화되어 (음악공학용으로 분류되는 프로그램인)MaxMSP와 같은, 음악 작곡을 위한 알고리즘 기반의 프로그램까지 나와 있다. 나도 피보나치 시퀀스에서 나오는 수를 [12X허용된 옥타브(C2~C8)]로 나누어 얻은 나머지에 그에 상응하는 음을 대입하여 만드는 방식의 알고리즘 음악을 계획했던 바 있는데, 이 역시 단순한 수열에 음을 대입했을 뿐이지 기존에 존재해 왔던 음악적인 방식을 기반으로 한 작업이 아님은 자명하다. 그럼에도 실제로 내가 그 곡을 만든다면 선율적인 진행을 떠나 일단 음악이라는 칭호는 얻을 수 있을 것이다.

근대까지의 음악은 사람의 수요 및 필요, 기호에 따라 맞추어진 가장 의존적이고 원시적인 개념의 예술이었으나 바그너, 드뷔시, 에릭 사티, 스트라빈스키 등의 근대 음악가들의 시도를 통해 극복되어갔으며, 쇤베르크의 12음 기법을 통해 음악은 비로소 <인간을 위한 음악>에서 <음악을 위한 음악>으로, 철학적인 진보를 이루었다.

고전 음악을 위한 <음악의 정의>는 음정과 리듬, 템포, 화성이라는 요소를 통해 가능하지만 현대에 이르러 보다 진보된, 이 시대를 위한 <음악의 정의>는 이와는 따로 구분되어야 할 것이다. 음악에 관한 생각이 보다 다원화된 현대의 음악은 기존에 비해 보다 폭넓은 시각으로 접근해야 할 것이다.

[출처] 음악 - 어디까지를 음악으로 정의할 것인가|작성자 시카라

합평 도중 주인공이 자신의 삶을 미화하려고 하는 걸로 보인다는 이야기가 나왔다. 개인적으로는 무책임함이야말로 현대의 가장 큰 악덕이라고 보며, 애초에 이번 작품을 쓰게 된 동기 자체도 '모든 죄와 책임이 지워지는 곳'이야말로 현대적인 의미에서의 '지옥'이라는 생각 때문이었다. 그러나 그러한 비판 의식을 작중에서 직접 드러내는 건 결코 좋은 선택이 되지 못하며, 차라리 그러한 본의를 숨기고는 정 반대 방향에서 접근해서 일종의 반어법으로 표현하는 게 어떨까 싶었다.

애초에 진정한 창작 의도를 숨기고자 했고, 그게 먹혔다는 면에 있어서는 성공한 글이라고 할 수도 있다. 그러나 독자가 그걸 캐치하지 못한 직접적인 이유는, 탐미적인 문장과 찌질하고 마초적인 주인공이라는 부조화 때문이었다. 그런 문장으로 씌어져야 했던 이유의 절반은 반어법이었기 때문이고, 나머지 절반은 나 자신이 글의 성격에 따라서 문체를 자유로이 조절할 수 있을 정도로 숙련되어 있지 못했기 때문이었다. '의도를 숨기고자 했던 의도'는 제대로 먹혔지만... 글을 읽고 난 뒤 독자가 스스로 '언덕'의 진정한 의미에 이르게끔 하지 못했다는 점, 그리고 애초에 그러한 방식을 채택했던 이유 중 하나가 내 문장력의 미숙함 때문이었다는 점 두 가지로 인해 미묘한 느낌이 든다. 작가의 변 시간에는 생각이 잘 정리가 되질 않아서... 대단히 미묘한 평이라는 이야기만 했을 뿐, 그걸 제대로 설명하지 못했다.

평이 끝나고, '작은 이야기로도 큰 통찰을 말할 수 있다, 그러니 작은 이야기를 써 보라'는 권유를 들었다. 스스로도 어느 정도 자각하고 있던 문제이며, 겹치는 사람이 거의 없는 다른 쪽 합평 자리에서도 같은 권유를 들었다. 그리고 두 모임의 참가자들 대부분이 결코 짧지 않은 시간 동안 꾸준히 읽고 써온 사람들이다. 그것은 분명 올바른 충고일 것이다.

하지만, 모르겠다. '작은 이야기'를 쓴다는 건 어떠한 것인지. 그것은 내게 있어 너무도 어려운 일이다. 그것은 아마도... 좋은 친구를 만나고, 사랑하는 연인을 만나고, 이 세상을 살아간다는 것의 소소한 기쁨들을 알아야만 가능한 종류의 것일 듯 하다.

<논어>의 위정편 첫 구절에는 그런 내용이 나온다고 한다. 마음 내부에서 우러나오는 것이 기쁨이고 외부의 사물에 대해 느끼는 것이 즐거움이라고. 기쁨은 주로 '자기 만족'이나 깨달음'에서 오고 즐거움은 '감각'에서 오는 것이라고.

자기 만족이나 깨달음의 순간은 여러 번 있었다. 그 때마다 난 조금씩 더 나아졌다고 생각하지만, 그 순간 내게 찾아오는 것은 '이해'였지 '기쁨'은 아니었던 것 같다, 단 한 번도.

.........

난, '기쁨'을 알지 못한다.

*인물과 서술이 일치하지 않음. 인물은 3류 깽깽이 인생인데 그의 고뇌를 보면 고매한 예술가가 젊은 시절 돈을 위해 작품을 팔아본 경험에서 느끼는 듯한 종류의 고뇌. 주인공이 자신의 죄와 삶을 미화하고 있다는 느낌. 이런 식으로 ‘속죄’가 주어지는 것은 옳지 않다고 생각한다. 인물의 시각을 따라 가는 것치고는 대단히 낭만적이고 아름다운 묘사와 동물적이고 끈끈한 묘사가 같이 나오는 게 어울리지 않는다.

*고양이에게 욕설을 퍼붓는 장면에서 대사가 부자연스러움.

*인물의 시선과 작가의 시선 간의 불일치가 지적됨. 공감되기도 힘들고 주인공의 죄책감에 대해서도 잘 이입되지 않는다. 딱히 죄책감을 갖고 있는 것 같지도 않고. 그래서 읽기 거북했다.

*읽으며 불편했음. 남성적이고 성욕을 부각하는 묘사가 중간에서 튄다. 화자의 말이나 묘사가 그렇게 튀는 게 거슬리며 내용도 불편.

*과거 회상이 대사로만 나온다. 중요한 정보는 가리면서도 최소한의 서술은 함께 해주어야 한다. 이 부분을 보강해야 할 듯

*인물이 상당히 찌질한데도 폼도 잡고, 의외로 찌질한 행동을 잘 안 한다. 입체적이라기 보다는 분리된 두 인물의 면모를 억지로 묶어 놓은 듯.

*주인공이 시달리는 ‘현실’이 현실감이 부족하다. 드라마나 영화 속에서 묘사되는 현실을 옮겨 놓은 듯해 보인다. 주인공이 속해 있는 현실과 안개 끼는 언덕이라는 패러다이스의 대비가 극대화되기 위해선 그야말로 현시창이어야만 하는데 두 공간의 층위 차이가 적다.

*일상적인 대사, 흔히 하는 말들, 그러한 리얼리티의 디테일을 살리기 위해서는 좀 더 깊은 사유가 필요하다. 이러한 면에 있어서 작가가 더 치밀해야 했다.

*평범하게 서술하고 끝내 버린다는 느낌을 많이 받았다. 작가가 왜 이런 설정을 했는지에 대해 공감을 하기 힘들다. 독자는 내부에 이입이 되기보다는 관찰하는 입장이 된다. 독자가 주인공에게 이입하기 힘든 이유는, 그의 내면에 대한 묘사가 부족하고 서술에 있어 대단히 피상적인 부분이 많기 때문이다. 작가가 중점적으로 하려고 했던 묘사는 대단히 탐미적인데도 전체적으로 보자면 형상화가 잘 되어 있지 않다.

*미화에 대한 이야기가 나왔는데, 그게 좀 더 찌질하게 보여줘야 했다. 인물이 자기 연민에 빠져 버둥거린다면 괜찮았는데 서술이 그렇지 못하다. 서술이 힘을 받으려면 폭력 장면을 리얼하게 묘사해야 했다.

*죽음에 대해 탐미적으로 접근하는 경향이 있다. 안개 너머에 있는 것들은 아무 것도 아니라거나. 묘사도 그런 쪽으로 흐를 수 밖에 없는 이유가 그런 면 때문인 듯. 죽음을 보다 더 탐미적으로 접근했다면 어땠을까.

*옛 친구의 자살 소식을 접하고 그냥 잠시 멍하다가 끝나 버린다. 힘을 줘야 하는 부분에서 주지 않았다.

*감정의 클라이막스가 없음. 인물들의 심리를 완전히 통제하지 못하고 있다.

*성과 폭력에 좀 더 어우러져 있어야 할 듯. 내용상으로는 성과 폭력이 매우 긴밀한 관계를 맺고 있는데 작중에서 그것이 잘 얽혀 있지 않다.

*주인공이 다시 술집으로 돌아가는 장면에서 설득력이 부족. 주인공과 술집 여자가 자고 난 뒤 갈등 장면에서의 리얼리티가 부족하다. 아무리 악에 받친 여자라도 일단 몸싸움은 최후까지 피하는 법인데. 특히 담배빵 장면.

*주인공이 예전에 행했던 폭력을 다시 되돌리기 위해 그런 게 아닐까? 잘 설득은 되어 있지 않지만. 뜬금 없다.

*주인공이 계속 내몰린다는 걸 표현하기 위한 장치인 듯.

*실제 사람들이 어떻게 사는 지를 잘 이해해야만 그걸 소설적으로 잘 표현할 수 있다. 이런 쪽에서 작가의 노력이 필요.

*주인공이 전혀 자살을 생각한 적 없다는 면에서 감명 받았다. 님 좀 개새낀 듯. 죄책감도 느끼고 어설픈 속죄도 하지만 본격적으로 나가지 않는다는 면모는 잘 드러난 듯.

*어떤 이야기를 하고자 하는 지는 알겠는데, 그 작품이 그 모티브를 잘 살렸다고 해서 그에 영향을 얻은 자신의 작품도 모티브를 잘 살릴 수 있다는 법은 없다. 상징과 사유가 많은 글일 수록 과연 이것이 소설적으로 잘 형상화가 되었는 지에 대해서는 치밀하게 접근해야 한다.

*후대의 글은 계속 선대의 글을 배우고 발전시켜 나가야 하는데 70년대 글의 냄새가 난다 킁킁.

*현실에서 유리된 공간을 상정하려고 했다면 불명확한 존재에 대한 공포나 경외가 보다 더 잘 나타나야만 했다.

*모든 게 지워질 수 있는 장소라는 걸 효과적으로 나타내기 위해선 주인공의 죄에 대한 인식이 그만큼 강렬해야만 한다.

*작가와 비슷한 나이 대의 인물을 등장시켜 그 나이 대에 할 만한 고민, 할 만한 고뇌를 이야기해 보는 시도가 어떨까?

1. 깨어라 노동자의 군대 굴레를 벗어 던져라

정의는 분화구의 불길처럼 힘차게 타온다

대지의 저주받은 땅에 새 세계를 펼칠 때

어떠한 낡은 쇠사슬도 우리를 막지 못해

들어라 최후 결전 투쟁의 외침을

민중이여 해방의 깃발 아래 서자

역사의 참된 주인 승리를 위하여

참 자유 평등 그 길로 힘차게 나가자

2. 어떠한 높으신 양반 고귀한 이념도

허공에 매인 십자가도 우릴 구원 못하네

우리 것을 되찾는 것은 강철 같은 우리의 손

노예의 쇠사슬을 끊어 내고 해방으로 나가자

들어라 최후 결전 투쟁의 외침을

민중이여 해방의 깃발 아래 서자

역사의 참된 주인 승리를 위하여

참 자유 평등 그 길로 힘차게 나가자

3. 억세고 못 박혀 굳은 두 손 우리의 무기다

나약한 노예의 근성 모두 쓸어 버리자

무너진 폐허의 땅에 평등의 꽃 피울 때

우리의 붉은 새 태양은 지평선에 떠 온다

들어라 최후 결전 투쟁의 외침을

민중이여 해방의 깃발 아래 서자

역사의 참된 주인 승리를 위하여

참 자유 평등 그 길로 힘차게 나가자

인터내셔널 깃발아래 전진 또 전진

-------------------------------------------------------------

불과 몇 년 전까지만 해도, 난 더 이상 이 노래를 부를 수 없으리라 여겼다. 그 가사에 올올이 맺힌 수 많은 눈물들과 함성들을 사랑한다고 말할 수 없으리라 여겼다. 함께 민주화를 위해 어깨를 걸고 싸웠던 동지들이 분열하고, 일부는 완전히 타락해 퍼런당 꽁무니나 개처럼 쫓아 다니고, 노동자의 권익을 대변하는 게 아니라 몇몇 간부들의 이익에만 눈에 불을 켜게 된 귀족 노조들의 행태 앞에서, 지나간 7, 80년 대의 아픔을 지식으로써만 알 뿐 진정으로 이해하지 못하는 나는 그 노래를 부를 자격이 없으리라 여겼다.

그러나 별들이 저물어 가고, 밤의 가장 어두운 때에 이른 지금에야 비로소 나는 그 이상 앞에 당당할 수 있으리라는 느낌을 받는다.

.......그리고,

애초부터 각 잡고 까려는 목적으로 쓴 풍자 소설이나 그런 게 아니라도, 하다 못해 주변 인물들 대사나 TV 광고 등 짧게 지나가는 소도구를 통해서라도 2메가 정부를 까는 부분은 내 소설에서 꼭 들어간다(...) ....아니 딱히 의식하지도 않았는데 써놓고 보면 그런 부분이 꼭 있다=.=

2메가를 까는 게 이젠 본능으로 승화된 것인가! 그랬쿠나, 무서운 쿠믈 쿠었....

...꽥ㅇ<-<

이제 대충 20대 중반에서 후반을 넘긴 사람들은 기억할 것이다. 10년 전 오늘, 1999년 8월 18일, 노스트라다무스의 지구 멸망 떡밥을. 당시 사춘기였던 나는 그 나이대 특유의 "쉬밤쾅이딴세상망해버려"하는 심리 때문에 믿고싶어 했었다 그거(...)

결국 아무 일 없이 세기말은 지나갔고(당시 세계적으로 분위기가 여러 모로 흉흉하긴 했지만, 당시 한국도 98년의 IMF크리로 국가부도 이야기까지 나오던 참이었고) 그로부터 10년이 지났다... 만은, 요즘은... 그런 생각이 든다. 어쩌면 '멸망'은 물리적인 형태로 닥쳐 오는 게 아니라, 기존에 믿어져 왔던 모든 '가치'들이 부정되고 혼돈 속에서 전혀 다른 종류의 가능성들(좋건 나쁘건)이 태어나는, 일종의 '시대적 패러다임의 초기화'일 지도 모른다고.

이 '종말'이란 관념을... '전쟁이나 천재지변 같은 물리적인 대재앙'이 아니라, 인류 집단의 심리적, 정신적 대격변기라고 가정한다면 노스트라다무스의 떡밥은 어쩌면 제법 그럴싸하게 들어 맞은 것 같기도 하다. 2차 세계대전 이후, 그때까지 세계를 주도해 왔던 '이성과 합리'의 패러다임이 붕괴하고 포스트 모더니즘이 일어났던 것처럼. 지금 이 시기는 그 시절의 '이성과 합리'를 대체할 수 있는 새로운 '가치'가 태동하는 시기일지도 모른다.

한국으로 시야를 좁혀 본다. 일제 치하 조선인들의 정신 세계를 주도했던 가치는 '근대화'였다. 충실히 일제에 부역했던 이들도, 조국 독립의 대의에 헌신했던 이들도 '조선이 이전의 폐쇄적이고 고루한 방식을 답습해선 안된다'는 것 하나에 있어서만은 뜻이 일치했다(그딴 거 없고 그저 돈과 권력 때문에 친일했던 작자들도 있지만 그런 막장들은 일단 논외). 해방이 이뤄지고, 강대국들의 입김에 따라 6.25가 발발한 이후 한국인들의 정신 세계를 주도한 가치는 '산업화'와 '반공'이었다. 그리고 조금만 거슬리면 총구 들이대며 '국민님드라자꾸이럼빨갱이들이쳐들어오거등여?시키는대로만하세염' 하던 군부 독재 시절, '산업화와 반공'의 가치에 도전하던 또 다른 가치가 '자유와 민주화'였다. 그리고 독재 정권이 적어도 명목상으로는 종식되고 형식적 민주주의나마 어느 정도 정착된 김영삼 정권 이후 한국인들의 정신 세계를 주도하게 된 핵심적 가치가 '경제'였다. 정확히는 '개인의 이익'.

그리고 지금, 경제를 살려줄 거라는 막연하고 근거 없는 기대 하나에만 기대어(그것 뿐인 건 아니지만 다른 이야기니까 일단 젖혀놓고) 수많은 도덕적 의혹에도 불구하고 대통령이 된 이의 행보를 본다. 과연 그가 진정한 의미에서 '경제 대통령'인가? 결코 그렇지 않다. 그는 일제 시대 이래 계속 가면을 바꿔가며 한국의 주도권을 한번도 놓지 않은 앙시렝 레짐의 총화나 다름 없다.

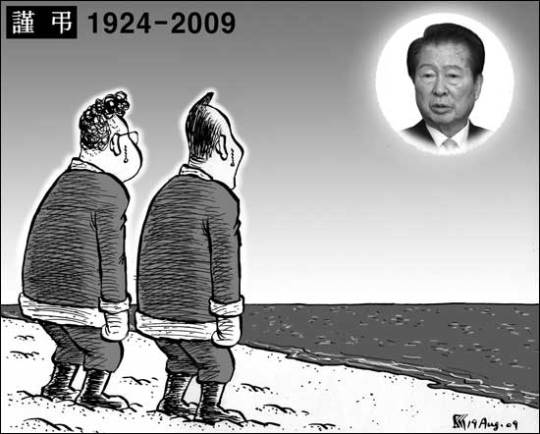

나는 그런 생각이 든다. 이명박 대통령이라는 이름으로 상징되는 한국의 가장 부정한 면모- 한국에서 가장 절대적인 힘으로 군림해 온 패러다임에 대해, 새로운 '가치'를 안티 테제로 삼아서 가장 치열히 항거했던 두 명의 전직 대통령들이 짧은 간격으로 세상을 뜬 2009년 여름의 한국에서 거대한 패러다임의 전환이 이뤄져 가고 있다고. '개인의 이익'이라는 지금까지의 가치에서 벗어나, '또 다른 가치'에 대한 각성이 시작되고 있다고.

바로 지금이 '종말의 시기'이며, '두 개의 달이 떠오르는 밤'이라고.

가슴이 아파와 상처를 생각해요

깊이 박힌 가시와 그 아픔을 느껴요

숱한 밤 깨어 홀로인 날 많았죠

눈물로 감싸면 진주가 되나요

고개를 떨군채 힘없이 걷는 그대

상처가 있나요 아픔을 느끼나요

나처럼 뒤척이며 눈물로 감싸나요

괜찮아요 세상은 바다

우린 상처입고 그 아픔으로 진주를 키우죠

*누구나 가슴에 영롱한 진주를 키우죠

-----------------------------------------------------------------------------

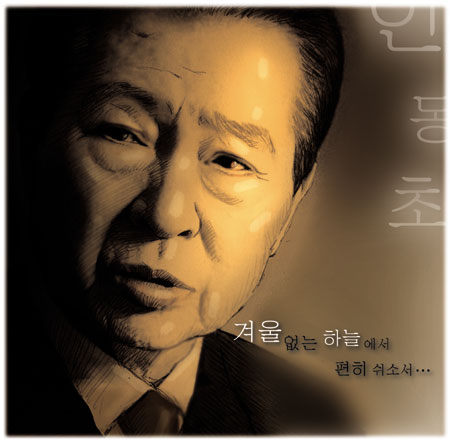

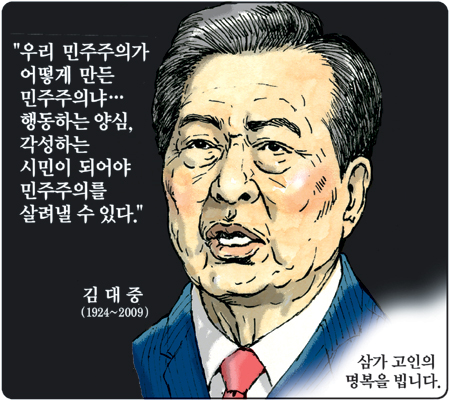

지난 5월, 노무현 전 대통령의 장례식장에서 어린 아이처럼 펑펑 울던 김대중 전 대통령께서 영면하셨다. 그 분은 이제 떠나셨지만, 난 아직도 자신의 반신을 잃은 느낌이라고 오열하던 그 눈물을 기억한다.

지난 시절의 민주화 투사들 간에 생긴 골은 메워지기엔 너무나도 깊다. 하나의 대의를 위해 어깨를 걸고 싸우던 그들은 갈갈이 찢어졌으며, 개중 몇몇은 완전히 타락했다.

하지만 그 눈물로써 깊은 골을 채워 강으로 만들고, 그 강 위에 배를 띄워 서로 오가는 정도는 아직 가능할 지도 모른다. 지나치게 감상적인 생각일까.

큰 별이 진 날이다. 오늘 정도는 좀 감상적이어도 괜찮겠지.

모든 걸 참아내고(忍) 겨울(冬) 속에 피는 풀(草)처럼 꿋꿋하셨던 이여, 편히 잠드시길.

건국절과는 다르다! 건국절과는!

1년 전 민중의 소리에 실렸던 기사-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

끝내 논란은 헌법소원에 이르렀다. 독립운동가 후손들로 구성된 '대한민국 임시정부 기념 사업회'를 비롯한 55개 단체가 7일 헌법재판소에 "광복절을 '건국기념일'로 바꾸고 대한민국건국 60년 기념사업위원회가 추진하는 건국행사는 헌법 위반"이라며 헌법소원을 낸 것이다.

이들은 헌법소원과 함께 대한민국건국 60년 기념사업위원회가 추진 중인 건국 60주년 행사 및 관련 사업을 위헌 여부 결정이 내려질 때까지 중지해달라는 내용의 가처분청구서도 함께 제출했다.

'건국절'이 도대체 무엇이기에 이 지경에까지 이르렀을까?

◆ 건국절 고집하는 '뉴라이트' = 건국절을 만들자는 제안은 '뉴라이트' 인사들로부터 비롯됐다. 뉴라이트 인사들은 1945년 8월15일의 광복보다는 1948년 8월15일의 건국을 강조했다. 이명박 정부 역시 이에 암묵적으로 동조하면서 건국60년을 기념하는 행사를 준비했다. 한나라당도 부화뇌동했다. 정갑윤 한나라당 의원을 비롯한 13명의 의원들이 광복절을 '건국절'로 바꾸어야 한다는 법안을 제출하면서 논란은 더욱 커졌다.

건국절 논란을 불러일으킨 뉴라이트 인사들은 도대체 왜 건국절을 고집할까? 그들이 최근 펴낸 <건국 60년의 재인식>이라는 책을 보면 그 맥락을 이해할 수 있다. 이 책에는 안병직 뉴라이트재단 이사장을 비롯해 이영훈 서울대 교수, 김영호 성신여대 교수, 전상인 서울대 교수, 김일영 성균관대 교수, 노재봉 성신여대 객원교수 등 12명이 지난 3월부터 6월까지 성신여대에서 진행한 특강 내용을 담고 있다.

이들은 전반적으로 건국의 유일무이한 주역으로 이승만을 내세우고 있다. 유영익 연세대 석좌교수는 "이승만은 대한민국 건국에 절대적으로 공헌한 건국 대통령"이라며 "이승만이 대한민국을 건국한 것은 하느님과 밤새도록 씨름한 끝에 드디어 하느님의 축복을 받아낸 야곱의 이야기를 연상시키는 위업"이라고 말했다.

노재봉 성신여대 객원교수는 "그는 국가가 어떤 상황에 놓였더라도 사상적으로 자유민주주의를 훼손하는 일은 절대로 하지 않았다"며 "그는 고독한 국가 건설자였다"고 이승만을 높이 평가했다.

이들이 이승만을 치켜세우는 밑바탕에는 '반공주의'와 '한미동맹은 절대선'이라는 인식이 깔려있다.

김영호 성신여대 교수는 "이승만 대통령은 좌우합작이라든지 남북협상 방식에 따른 통일을 거부하고 미국과의 연대를 선택함으로써 양극적 냉전 질서에 능동적으로 대처했다"고 말했다.

김 교수는 또 "건국 이후 대한민국의 정치적, 경제적 발전은 한-미 동맹의 틀에서 이뤄졌다는 점을 인식하고 한-미 동맹을 더욱 공고히 하는 노력이 필요하다"며 "지정학적으로 어려운 환경에 처한 대한민국은 미국과 같은 좋은 친구를 항상 가까이 두는 것이 생존과 국익에 도움이 된다"고 했다.

◆ "건국절 주장은 친일파의 음모" = 건국절 주장이 '친일파'들의 음모라는 주장도 널리 설득력 있게 제시되고 있다.

8·15를 건국절로 기념해야 한다는 주장은 우리나라가 1948년 8월15일을 기해 영토와 주권을 갖춘 제대로 된 국가를 새로 세웠다는 인식에 기초한다. 문제는 이 경우 1948년 8월14일 이전의 역사는 우리나라의 것이 아니게 된다는 점이다.

강창일 민주당 의원은 "일본은 1905년에 독도를 자기 영토로 편입했다고 주장하는데 건국절이 인정된다면 (대한민국은) 1948년에 탄생한 신생독립국으로 전락해 그 전에는 나라가 없었다는 의미가 된다"며 "일본이 독도를 자기 영토화할 수 있는 합법적 근거가 될 수 있다"고 지적했다.

강 의원은 "건국절 제정 움직임은 대한민국 헌법을 부정하는 행위이며 일제침략과 광복과정에서 외세에 의해 임의적으로 분단되었던 것을 수용하고 3.8선 이남지역만을 대상으로 설립된 정부만을 인정하게 되는 것으로 헌법전문, 영토조항 및 통일지향 등 헌법 정신을 유린하는 것"이라고도 했다.

강 의원은 "보수는 원래 민족주의적 입장에서 있어야 하는데 지금 뉴라이트는 개념 정리가 안 돼 있다"며 "이명박 정부가 과거사에 대한 철학이 없어서 무대포, 막무가내로 정책을 시행하고 있다"고 비판했다.

정해구 교수(성공회대 정치학과)는 "뉴라이트 식으로 1948년 8월15일을 ‘건국’으로 본다면 그것은 그 이전의 역사와도 단절되는 것이며, 지역적으로 북한과도 단절되는 것"이라며 "굳이 1948년 8월15일의 ‘건국’이 의미가 있다면 그것은 분단 된 상황에서 남한만의 근대국가 수립 또는 대한민국 정부 수립으로 보면 되는 것"이라고 지적했다.

정 교수는 "굳이 ‘건국절’이라 부를 이유는 없으며, 더더욱 그것이 광복절을 대체할 이유는 없다"며 "그런데도 편협한 역사 해석에 바탕하여 특정한 정치적 의도로 ‘건국절’ 논란을 야기 시키고 있는 일부의 행태는 참으로 유감스럽지 않을 수 없다"고 비판했다.

한홍구 교수(성공회대 교양학부)는 아예 뉴라이트 인사들이 '광복' 보다 '건국'을 앞세우려는 의도에 대해 "우리 민족 대다수에게 건국과 광복은 대립되는 개념일 수가 없지만, 몇몇 사람들, 그리고 그들의 생물학적 또는 정치적 후예들에게는 해방이나 광복의 의미가 전혀 다르게 다가올 수밖에 없기 때문"이라며 "친일파"이기 때문에 그렇다고 지적했다.

'광복'하면 순국선열들을 떠올리게 되고, 그 반대편에는 당연히 친일파가 어른거리게 마련이라는 것이다.

한 교수는 "친일의 혐의에서 자유로울 수 없었던 군사정권의 실력자들은 자신들의 친일 경력을 감추려고 했을지언정 감히 그것을 미화할 엄두를 내지는 않았다"면서 "그런데 지금 저들은 친일을 대놓고 미화하려 하고 있다"고 비판했다.

◆ '건국 60주년' 미련 못버린 정부 = 건국절을 추진하는 뉴라이트나 건국60주년을 기념하는 정부가 그토록 믿고 따르는 미국이나 일본의 경우를 살펴봐도 건국절은 희한한 발상이다.

미국은 1783년 9월 3일 파리조약(Treaty of Paris)에 의해 영국으로부터의 공식적으로 독립을 쟁취했지만 독립기념일(Independence Day)은 9월 3일이 아닌 7월 4일이다.

송민순 민주당 의원은 이에 대해 "독립을 완수한 날이 아니라 자신들의 건국의지가 세상에 천명되었던 1776년 독립선언서(The Declaration of Independence) 발표일을 자국의 기원(紀元)으로 삼고 있는 것"이라고 지적했다.

일본은 아예 1966년에 2월11일을 '건국기념일'로 제정했는데 "이는 자신들이 주장하고 있는 기원전 660년 2월 11일 최초의 건국일을 기념일로 삼으면서 자국 역사의 유구함을 은연중에 내세우고 있는 것"이라고 송 의원은 설명했다.

송 의원은 2차 세계대전 이후 독립한 많은 신생국가들이 당시를 기준으로 건국일을 기념한다는 주장에 대해서도 "이들 나라들은 대부분 국가형태를 갖추지 못한 상태에서 해당 지역이 제국주의 열강에 의해 점령당했다가 제2차 세계대전 이후에 신생국으로 독립한 나라들"이라며 "대한민국은 식민지 이전부터 유구한 기간 동안 세 가지 요소를 온전히 보전하고 있었던 역사적 실체였다"고 반박했다.

상황이 이런데도 정부는 여전히 '건국 60주년'에 미련을 못 버리고 있다.

정부는 애초 8.15행사 이름을 '대한민국 건국 60주년 및 광복 63주년 경축식'으로 정했다가 광복회 등에서 행사 보이콧을 거론하며 거세게 반발하자 '광복 63주년 및 대한민국 건국 60주년 경축식'으로 이름을 바꿨다.

청와대 고위관계자는 지난 4일 "정부 차원에서 건국절로 바꾸려는 어떤 계획도, 의도도 가지고 있지 않다"고 말했다.

그러나 여전히 '건국 60주년'은 살아남았다는 점에 비춰보면 정부의 이 같은 해명은 '조삼모사'에 불과해 보인다.

이명박 대통령은 같은 날 "광복없는 건국은 있을 수 없고, 건국없는 광복 역시 의미가 없다"며 "건국 60주년을 맞는 우리는 이제 모두 하나가 돼야 한다"고 말했다. 일본 오사카에서 태어난 이 대통령에게 있어 적어도 오는 8월15일은 광복절이나 정부수립 기념일이 아니라 '건국 60주년'이라는 사실은 분명해 보인다.

http://www.vop.co.kr/A00000218215.html